Die heutige jüdische Gesellschaft in Israel ist breit gefächert. Sie setzt sich aus »religiösen«, »orthodoxen«, »ultra-orthodoxen«, »säkularen« und »Reform-Juden« zusammen. Die Unterschiede dabei sind oft fließend. Viele Israelis bezeichnen sich als Atheisten und befolgen trotzdem eine Menge religiöser Vorschriften. Zusammenfassend kann man sagen, dass etwa 20 Prozent der Juden im Land nach allen jüdischen Vorschriften leben, 60 Prozent halten je nach persönlicher Neigung und ethnischer Tradition einen Teil der Gesetze. Etwa 20 Prozent sind nichtpraktizierende Juden.

Am auffälligsten für den Besucher Israels sind die orthodoxen Juden mit ihren schwarzen Anzügen, ihren Hüten und den Löckchen an der Schläfe. Die ultra-orthodoxen unter ihnen leben hauptsächlich im Jerusalemer Judenviertel »Mea Shearim« und in Bnei Brak bei Tel Aviv. Sie erkennen den Staat Israel nicht an, da ihrer Meinung nach erst der Messias das Reich wiederherstellen kann. Demzufolge ist der Unabhängigkeitstag für sie ein Trauertag. Dennoch leben sie in Israel, wo sie keine Angst vor Diskriminierung und Verfolgung haben müssen.

Die gemäßigten Orthodoxen erkennen Israel an, sind jedoch keine Zionisten. Zusammen mit den zionistisch-religiösen bestimmen sie im Oberrabbinat über die Bürgerrechte der Juden im Land. Sie haben Einfluss auf das Einwanderungsrecht, die Rabbinatsehe, das Erziehungswesen und die Thora- und Talmudschulen (Jeschiwot).

Die jüdische Gesellschaft in Israel polarisiert sich immer mehr und die gegenseitige Ablehnung nimmt zu. Orthodoxe Juden leisten keinen Militärdienst, was sie bei vielen Israelis unbeliebt macht. Dagegen greift die Säkularisierung und Liberalisierung bei den Reformjuden um sich, was ihnen die Antipathie der Religiösen einbringt.

Der Ausdruck »messianische Juden« für Juden, die Jesus Christus – oder »Jeschuah HaMaschiach« – als ihren Messias anerkennen, ist relativ neu. Denn der alte Ausdruck »Judenchrist« ist mit vielen negativen Gedanken verbunden. Früher konvertierten zahlreiche Juden zum Christentum, um in der christlichen Gesellschaft akzeptiert zu werden. In den Augen ihrer Volksgenossen gaben sie damit ihr Jude-Sein auf.

Juden, die sich heute als »messianisch« bezeichnen, legen Wert darauf, weiter als Juden anerkannt zu werden. Dies fällt vielen nicht-messianischen Juden schwer, da man für sie nur Christ oder Jude sein kann. Die tiefe Kluft zwischen Christentum und Judentum ist historisch bedingt: Aus jüdischer Sicht waren auch die Nazis Christen. Viele Juden mussten sich in vergangenen Jahrhunderten unter Androhung von Gewalt und Tod zwangsweise taufen lassen, eine barbarische Unterdrückung, die natürlich dem Sinn des Neuen Testaments völlig widersprach.

Nach neuesten Schätzungen gibt es in Israel heute etwa 4000 messianische Juden – ein kleiner Anteil der Bevölkerung, der es zudem noch schwer hat, da er weder von den christlichen Kirchen Israels noch vom Judentum akzeptiert wird. Trotzdem wächst ihre Zahl und die Christenheit in aller Welt sollte auf diese Menschen sehen: Durch ihre sehr ausgeprägte Kenntnis der Thora können sie das Neue Testament tiefgründiger verstehen.

Noch einen Grund gibt es, für die messianischen Juden zu beten und mit ihnen zusammenzuarbeiten: Nach Römer 11 sind sie die natürlichen Zweige, die aus dem Ölbaum Gottes ausgebrochen wurden. Paulus spricht im Hinblick auf die Verstockung Israels folgende Prophezeiung aus: »Denn wenn die Verwerfung der Juden bedeutete, dass Gott der übrigen Welt die Versöhnung anbot, wie herrlich wird es dann erst sein, wenn Gott sein Volk wieder annimmt.« (Römer 11,15)

Das Thema »Judenmission« erhitzt grundsätzlich die Gemüter. Sofort denken viele an mittelalterliche Zwangsbekehrungen, Kreuzzüge und Pogrome.

In Deutschland sorgt der evangelische Kirchentag immer wieder für Konfliktstoff um die Frage, ob Juden »missioniert« werden sollten. Vonseiten der Leitung gibt es dort ein klares »Nein zur Judenmission«. Besonders den Dialog mit den Juden sieht man gefährdet. So sagte z.B. der ehemalige württembergische Landesrabbiner Joel Berger über die Mission unter Juden: »Für mich ist das eine Fortsetzung des Holocaust mit anderen Mitteln.«

»Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe.« (Matthäus 28,19–20) Was ist davon zu halten, wenn Christen diesen Missionsauftrag Jesu – immerhin seine letzten Worte – auch gegenüber den Juden ernst nehmen?

In der Tat ist es so, dass aufgrund der Gewalt, die Christen an Juden im Laufe der Geschichte verübt haben, es viele Juden als zynisch empfinden, wenn ihnen nun Jesus Christus als »Retter« verkündigt wird. Juden, die an Jesus als den Messias glauben – die messianischen Juden – stellen allerdings die Gegner der christlichen Mission unter Juden vor ein Problem, denn sollten diese recht haben, dürfte es solche Juden gar nicht geben.

In der Praxis werden sie darum auch oft ignoriert. Die Kirche akzeptiert sie nicht als Christen, die jüdischen Religionsgemeinschaften nicht als Juden. Vor dem Hintergrund des Dialogs mit dem Judentum mag die ablehnende Haltung der Kirche einerseits verständlich sein, andererseits ist die Zurückweisung der messianischen Juden ein Problem, denn gerade sie könnten das gegenseitige Verständnis zwischen Juden und Christen fördern und den Glauben an Jesus auf eine zutiefst jüdische Art bezeugen. So aber sitzen sie zwischen den Stühlen, denn von den Christen werden sie nicht als Glaubensgeschwister betrachtet – und die Juden lehnen sie – wie bereits erwähnt – ab, weil sie als an Jesus Glaubende das Judentum verraten hätten.

Folgende Gründe jedoch sprechen für die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus auch unter Juden:

»Christ« ist keine Selbstbezeichnung der Nachfolger Jesu. Dieser Name kam erst in Antiochia auf, wo die erste nichtjüdische Gemeinde von den Aposteln gegründet worden war (Apostelgeschichte 11,26). Die Nachfolger Jesu wurden von Außenstehenden als »christianoi« bezeichnet – als »Christusleute«.

Evangelikale Kreise plädieren für eine differenziertere Sichtweise und Hermann Barth, theologischer Leiter des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland, sagte einmal: »Ich sehe ... keinen stichhaltigen theologischen Grund dafür, dass Christen – sei es in Deutschland oder anderswo – gegenüber Juden von Jesus Christus schweigen.« Angesichts des Lebens und Glaubens des Apostels Paulus fragte er: »Soll denn die frühchristliche Missionsgeschichte, insbesondere die missionarische Tätigkeit des Paulus, ein grandioser theologischer Irrtum gewesen sein?«

Der württembergische Landesbischof i. R. D. theol. Theo Sorg bekräftigte:

»Es ist mir bewusst, dass unser christliches Zeugnis an Israel aufs Schwerste belastet ist durch das, was an Schrecklichem gerade durch unser deutsches Volk an Israel geschehen ist. Man kann sehr wohl darüber reden, ob es spezielle Aufgabe von uns Deutschen ist, Juden zum Messias Jesus einzuladen. Dies alles kann nicht aufheben, dass Jesus, der Sohn Gottes, zuerst für Israel gekommen ist, dass er auch für Israel am Kreuz gestorben und am dritten Tag wiederauferstanden ist. Jesus ist der Heiland der Völker und der Messias Israels. Man muss dem Neuen Testament Gewalt antun, wenn man diese biblische Linie abblenden und auf die Seite legen will.«

»Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der Herr ist einer« (5. Mose 6,4). Der grundlegende Hauptsatz eines Juden besteht aus dem Glauben an den einen Gott, dem Gott Israels. Jüdischer Glaube drückt sich aus in einer ganzen Fülle von Gebetstraditionen, in biblischen Psalmen oder im Achtzehnbittengebet. Weil die Juden während der Diaspora stets unter fremden Völkern und mit anderen religiösen Traditionen umgeben waren, wurde es notwendig, die jüdischen Glaubensinhalte knapp und einprägsam zusammenzufassen. Der jüdische Gelehrte Moses Maimonides (1135 bis 1204) formulierte die 13 Glaubenswahrheiten. Dieses Glaubensbekenntnis wurde in das jüdische Gebetbuch aufgenommen und ist dadurch das bekannteste. Es ist jedoch nie zu einem für das gesamte Judentum verbindlichen Bekenntnis erklärt worden.

Eine knappere Zusammenfassung des jüdischen Glaubens hat Joseph Albo (1380 bis 1444) gefunden: Die drei Grundfesten der israelitischen Religion sind die drei Wahrheiten, an die der Israelit glauben muss:

Lehrbücher über jüdische Dogmatik gibt es nicht. Die Ursache ist darin zu finden, dass Juden weniger nach einer einheitlichen Glaubenslehre fragen als nach einer Übereinstimmung im rechten Tun. Das wichtigste nachbiblische Werk, der Talmud, befasst sich überwiegend mit Fragen des richtigen jüdischen Verhaltens.

Jüdischer Gottesdienst findet in Synagogen und im täglichen Leben statt. Das ganze Leben dient als Gottesdienst, um den Willen Gottes umzusetzen, wie er in der Thora offenbart ist. Das schließt die Bereitschaft ein, vor der Welt Zeuge Gottes zu sein, auch die Bereitschaft zum »Kiddusch ha-Schem« (hebr. Heiligung des Namens, d.h. Martyrium), wie es im Holocaust vielfach erlitten worden ist.

Dem einzelnen wird im Judentum ein großer Spielraum für die Formulierung und das Ausleben seines Glaubens gelassen. Der Maßstab ist dabei immer die Thora. Weil orthodoxen Juden das zu frei ist, sind sie um ein strengeres möglichst einheitliches Verhalten bemüht.

Der jüdische Lehrer und Philosoph Moses Maimonides (1135–1204) hat die Grundsätze des jüdischen Glaubens in folgenden 13 Wahrheiten zusammengefasst:

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer – gelobt sei sein Name – alle Geschöpfe erschaffen hat und lenkt.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer einzig ist.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer kein Körper ist und seinesgleichen nicht hat.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer der Erste und Letzte sein wird.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer allein Anbetung verdient und dass es sich nicht gehört, ein Wesen außer ihm anzubeten.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass alle Worte der Propheten wahr sind.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass das Prophetentum unseres Propheten Mose wahr ist und er der Meister aller Propheten war, die vor ihm waren und nach ihm kamen.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass die ganze Thora unserem Lehrer Mose gegeben wurde.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass die Thora nie vertauscht werden und keine andere vom Schöpfer – gelobt sei sein Name – ausgehen wird.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer – gelobt sei sein Name – alle Handlungen der Menschen und alle ihre Gedanken kennt.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass der Schöpfer – gelobt sei sein Name – Gutes erweist denen, die seine Gebote beachten, und bestraft, die seine Gebote übertreten.

- Ich glaube mit voller Überzeugung an das Erscheinen des Messias, und wenn er auch säumt, so harre ich trotzdem täglich seiner Ankunft.

- Ich glaube mit voller Überzeugung, dass eine Auferstehung der Toten zu der Zeit stattfinden wird, die dem Schöpfer wohlgefallen wird.

Das Alte Testament der Christen ist identisch mit der hebräischen Bibel. Sie wird in drei Abschnitte unterteilt:

Nachdem Gott das Volk Israel durch Mose aus Ägypten und damit aus der Knechtschaft befreit hatte, schloss Gott einen Bund mit Israel. Dieser Bund enthielt eine Reihe von Gesetzesvorschriften, die wir heute in den fünf Büchern Mose nachlesen können. Im jüdischen Sprachgebrauch heißen diese Bücher »Thora«. In der Thora (= Weisung, Lehre) erklärt Gott seinem Volk seinen Willen. Dieser umfasst neben den Zehn Geboten (2. Mose 20) noch 603 zusätzliche »Pflichten«.

Das Volk Israel hat die Thora Gottes durch Mose empfangen und sich dazu bekannt und verpflichtet, nach dem Gesetz zu leben: »Wir wollen alles tun, was der HERR uns sagt.« (2. Mose 19,8).

Seither ist die Thora Israels Begleiter durch die Zeiten, durch Freude und Leid, mal mehr und mal weniger konsequent. Bei den orthodoxen Juden kann man heute die Einhaltung der Thora am deutlichsten beobachten.

Da kein Mensch in der Lage war, alle vorgeschriebenen Gesetze Zeit seines Lebens ohne Fehltritt einzuhalten, schenkte Gott ihnen die Möglichkeit, Übertretungen durch Tieropfer zu sühnen.

Die Thora wird in den Synagogen jeweils zum Sabbat im Laufe eines Kalenderjahres einmal komplett vorgetragen. Oft wird sie mit zwei Gesetzestafeln symbolisiert.

Neben der hebräischen Bibel ist der Talmud für Juden die wichtigste Schrift. Im Talmud ist die jüdische mündliche Überlieferung zusammengestellt. Er umfasst insgesamt fast 10.000 Seiten und entstand in nachbiblischer Zeit zwischen 200 und 500 n. Chr.

Trotz der Ausführlichkeit der Gesetzesvorschriften in der Thora wurden nicht alle Lebenssituationen eindeutig geklärt, beziehungsweise änderten sich die Lebensumstände, und die Gesetze mussten entsprechend angepasst werden. So musste z.B. die Frage des Gottesdienstes nach der Zerstörung des Tempels neu überdacht werden.

Spätestens seit den Tagen Esras, als die fünf Bücher Mose zum geschriebenen Grundgesetz für das Israel erklärt wurden, entwickelte sich parallel zu dieser schriftlichen Thora die mündliche – die Diskussion über die Thora und die Klärung neu entstandener Fragestellung. Die »mündliche Thora« wurde für jede neue Situation erweitert, aber orientierte sich stets an der schriftlichen Thora. Wächter über die »mündliche Thora« waren die »Schriftgelehrten« (Pharisäer), die sie erklärten. Die Schriftgelehrten waren die Lehrer, die Rabbiner Israels.

Ausgehend von der »mündlichen Thora« wurde der Talmud nach der Zerstörung des Tempels und der Vertreibung des israelischen Volkes in die Diaspora geschrieben. Da das Volk nun unter fremden Völkern und Kulturen leben musste, waren der Zusammenhalt und die Glaubensüberlieferung gefährdet. Daher entschloss man, die bis dahin gelehrte »mündliche Thora« auch schriftlich niederzulegen. So konnte Ende des zweiten Jahrhunderts die Mischna (»schana« = wiederholen) entstehen. Die Mischna wurde von mehreren Schreibern verfasst. Einer von ihnen war Gamaliel I., ein Lehrer des Apostels Paulus. Die Mischna beinhaltet 63 Lehrabschnitte. Sie beeinflusst das Leben, Handeln und Denken frommer Juden.

Im Laufe der Zeit wurde die Mischna schwerer verständlich aufgrund sich ändernder Lebenssituationen, die andere Lösungsansätze im Glaubensleben erforderten. So fing man an, die Mischna zu kommentieren, um sie den Menschen weiterhin zugänglich zu machen. Ende des fünften Jahrhunderts wurden die bisherigen schriftlichen Ergebnisse unter dem Namen Gemara (»gamar« = vollenden) schriftlich fixiert.

Juden gab es während der Diaspora auch in Israel. Da diese mit den Juden außerhalb Israels über lange Zeit keinen Kontakt hatten und zum Teil völlig andere Lebensweisen herrschten, entstanden zwei unterschiedliche Talmudim. Der »Talmud Jeruschalmi« (Jerusalemer Talmud), der in Galiläa entstand, umfasst nur einen Band und wurde bereits im 4. Jahrhundert fertiggestellt. Die in der Diaspora entstandene Version, der »Talmud Bablie« (Babylonischer Talmud) wurde im 6. Jahrhundert abgeschlossen und hat den drei- bis vierfachen Umfang. Er wurde in den nachfolgenden Zeiten immer wichtiger. In späterer Zeit bedurfte auch der Talmud der Erklärung, was in Form von Kommentaren geschah.

Das Leben eines frommen Juden ist bestimmt durch die Gemeinschaft mit Gott. So ist auch die Geschichte des Volkes Israel gezeichnet von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. In dieser Beziehung steht das Gebet im Vordergrund. Der Jude bringt die Ereignisse seines Lebens vor Gott. Im Gebet legt ein Jude bereits morgens den Tag in Gottes Hände. Dazu spricht er das Morgengebet (Schacharit), das zu den werktäglichen Gebeten gehört. Dieses Gebet enthält die dankbare Erinnerung an die Thora, das Glaubensbekenntnis, Dank-, Bitt- und Bußgebete. Abends wird mit dem Nachtgebet eine Bilanz des Tages gezogen und um Vergebung für offenbare und verborgene Sünden des vergangenen Tages gebeten. Dieses Gebet lässt den Tag in Frieden und Bewahrung mit Gott ausklingen.

Während der Tempel Opferstätte und Ort des Gebets war, so wurde nach der Zerstörung des Tempels 70 n. Chr. das Gebet an sich zunehmend wichtiger. Es gab keinen Ort mehr zur Darbringung von Opfern.

Heute ist die Klagemauer ein wichtiger Ort für Juden zum Beten. Sie ist der Rest der damaligen Tempelmauer. Die Klage um die Zerstörung gab der auch unter der Bezeichnung »Westmauer« bekannten Wand den Namen.

Das Hauptgebet ist das Schma’ Israel »Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einer« (5. Mose 6,4). Es ist zugleich ein Glaubensbekenntnis. Es wird morgens und abends und auch in der Todesstunde gesprochen. In Tefillin und Mesusa ist oft dieses Gebet enthalten.

Im Gottesdienst wird hauptsächlich das Achtzehnbittengebet »Schmone Esre« gesprochen. Einmal eingeprägte Namen vergisst man nicht, so heißt das Achtzehn-Bitten-Gebet trotzdem noch so, obwohl es bereits seit längerer Zeit um eine Bitte ergänzt worden ist.

- Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, großer, starker und furchtbarer Gott, höchster Gott, der du beglückende Wohltaten erweisest und Eigner des Alls bist, der du der Frömmigkeit der Väter gedenkst und einen Erlöser bringst ihren Kindeskindern um deines Namens willen in Liebe. König, Helfer, Retter und Schild! Gelobt seist du, Ewiger, Schild Abrahams!

- Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr, belebst die Toten, du bist stark zum Helfen. Du ernährst die Lebenden mit Gnade, belebst die Toten in großem Erbarmen, stützest die Fallenden, heilst die Kranken, befreist die Gefesselten und hältst die Treue denen, die im Staube schlafen. Wer ist wie du, Herr der Allmacht, und wer gleicht dir, König, der du tötest und belebst und Heil aufsprießen lässt. Und treu bist du, die Toten wieder zu beleben. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Toten wieder belebst!

- Du bist heilig, und dein Name ist heilig, und Heilige preisen dich jeden Tag. Sela! Gelobt seist du, Ewiger, heiliger Gott!

- Du begnadest den Menschen mit Erkenntnis und lehrst den Menschen Einsicht, begnade uns von dir mit Erkenntnis, Einsicht und Verstand. Gelobt seist du, Ewiger, der du mit Erkenntnis begnadest!

- Führe uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre, und bringe uns, unser König, deinem Dienst nahe und lass uns in vollkommener Rückkehr zu dir zurückkehren. Gelobt seist du, Ewiger, der du an der Rückkehr Wohlgefallen hast!

6. Verzeihe uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt, vergib uns, unser König, denn wir haben gefrevelt, denn du vergibst und verzeihst. Gelobt seist du, Ewiger, der du gnädig immer wieder verzeihst!- Schaue auf unser Elend, führe unseren Streit und erlöse uns rasch um deines Namens willen, denn du bist ein starker Erlöser. Gelobt seist du, Ewiger, der du Israel erlösest!

- Heile uns, Ewiger, dann sind wir geheilt, hilf uns, dann ist uns geholfen, denn du bist unser Ruhm, und bringe vollkommene Heilung allen unseren Wunden, denn Gott, König, ein bewährter und barmherziger Arzt bist du. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Kranken deines Volkes Israel heilst!

- Segne uns, Ewiger, unser Gott, dieses Jahr und alle Arten seines Ertrages zum Guten, gib Segen der Oberfläche der Erde, sättige uns mit deinem Gute und segne unser Jahr wie die guten Jahre. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Jahre segnest!

- Stoße in das große Schofar zu unserer Befreiung, erhebe das Panier, unsere Verbannten zu sammeln, und sammle uns insgesamt von den vier Enden der Erde. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Verstoßenen deines Volkes Israel sammelst.

- Bringe unsere Richter wieder wie früher und unsere Ratgeber wie ehedem, entferne von uns Seufzen und Klage, regiere über uns, Ewiger, allein in Gnade und Erbarmen und rechtfertige uns im Gericht. Gelobt seist du, Ewiger, König, der du Gerechtigkeit und Recht liebst!

- Den Verleumdern sei keine Hoffnung, und alle Ruchlosen mögen im Augenblick untergehen, alle mögen sie rasch ausgerottet werden, und die Trotzigen schnell entwurzle, zerschmettere, wirf nieder und demütige sie schnell in unseren Tagen. Gelobt seist du, Ewiger, der du die Feinde zerbrichst und die Trotzigen demütigst!

- Über die Gerechten, über die Frommen, über die Ältesten deines Volkes, des Hauses Israel, über den Überrest ihrer Gelehrten, über die frommen Proselyten und über uns sei dein Erbarmen rege, Ewiger, unser Gott, gib guten Lohn allen, die auf deinen Namen in Wahrheit vertrauen, und gib unseren Anteil mit dem ihrigen zusammen in Ewigkeit, dass wir nicht zuschanden werden, denn auf dich vertrauen wir. Gelobt seist du, Ewiger, Stütze und Zuversicht der Frommen!

- Nach deiner Stadt Jerusalem kehre in Erbarmen zurück, wohne in ihr, wie du gesprochen, erbaue sie bald in unseren Tagen als ewigen Bau, und Davids Thron gründe schnell in ihr. Gelobt seist du, Ewiger, der du Jerusalem erbaust!

- Den Sprössling deines Knechtes David lass rasch emporsprießen, sein Horn erhöhe durch deine Hilfe, denn auf deine Hilfe hoffen wir den ganzen Tag. Gelobt seist du, Ewiger, der das Horn der Hilfe emporsprießen lässt!

- Höre unsere Stimme, Ewiger, unser Gott, schone und erbarme dich über uns, nimm mit Erbarmen und Wohlgefallen unser Gebet an, denn Gott, der du Gebete und Flehen erhörst, bist du; weise uns, unser König, nicht leer von dir hinweg. Denn du erhörst das Gebet deines Volkes Israel in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der du das Gebet erhörst!

- Habe Wohlgefallen, Ewiger, unser Gott, an deinem Volke Israel und ihrem Gebete, und bringe den Dienst wieder in das Heiligtum deines Hauses, und die Feueropfer Israels und ihr Gebet nimm in Liebe auf mit Wohlgefallen, und zum Wohlgefallen sei beständig der Dienst deines Volkes Israel. Und unsere Augen mögen schauen, wenn du nach Zion zurückkehrst in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der seine Majestät nach Zion zurückbringt!

- Wir danken dir, denn du bist der Ewige, unser Gott und der Gott unserer Väter, immer und ewig, der Fels unseres Lebens, der Schild unseres Heils bist du von Geschlecht zu Geschlecht. Wir wollen dir danken und deinen Ruhm erzählen für unser Leben, das in deine Hand gegeben, und unsere Seelen, die dir anvertraut, und deine Wunder, die uns täglich zuteil werden, und deine Wundertaten und Wohltaten zu jeder Zeit, abends, morgens und mittags. Allgütiger, dein Erbarmen ist nie zu Ende, Allbarmherziger, deine Gnade hört nie auf, von je hoffen wir auf dich. Für alles sei dein Name gepriesen und gerühmt, unser König, beständig und immer und ewig. Alle Lebenden danken dir, Sela, und rühmen deinen Namen in Wahrheit, Gott unserer Hilfe und unseres Beistandes, Sela! Gelobt seist du, Ewiger, Allgütiger ist dein Name und dir ist schön zu danken!

- Verleihe Frieden, Glück und Segen, Gunst und Gnade und Erbarmen uns und ganz Israel, deinem Volke, segne uns, unser Vater, uns alle vereint durch das Licht deines Angesichts, denn im Lichte deines Angesichtes gabst du uns, Ewiger, unser Gott, die Lehre des Lebens und die Liebe zum Guten, Heil und Segen, Barmherzigkeit, Leben und Frieden, und gut ist es in deinen Augen, dein Volk Israel zu jeder Zeit und jeder Stunde mit deinem Frieden zu segnen. Gelobt seist du, Ewiger, der du dein Volk Israel mit Frieden segnest!

Das Kaddisch ist ein Gebet zum Lobe Gottes. Es ist eines der häufigsten jüdischen Gebete. Kaddisch wird im Gottesdienst und an Trauertagen gesprochen, entweder von einem Vorbeter oder von dem Trauernden selbst.

»Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, die er nach seinem Willen erschaffen hat, und sein Reich erstehe in eurem Leben und in euren Tagen und dem Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in naher Zeit. Sprechet: Amen!

Sein großer Name sei gepriesen in Ewigkeit und Ewigkeit der Ewigkeiten! Gepriesen sei und gerühmt und verherrlicht und erhoben und erhöht und gefeiert und hocherhoben und gepriesen der Name des Heiligen, gelobt sei er, hoch über jedem Lob und Gesang, Verherrlichung und Trostverheißung, die je in der Welt gesprochen wurde. Sprechet: Amen!

Möge Erhörung finden das Gebet und die Bitte von ganz Israel vor seinem Vater im Himmel. Sprechet: Amen!

Fülle des Friedens und Leben möge vom Himmel herab uns und ganz Israel zuteil werden. Sprechet: Amen!

Der Frieden stiftet in seinen Himmelshöhen, stiftet Frieden unter uns und ganz Israel. Sprechet: Amen!«

Die Feiertage der Juden erinnern meist an Ereignisse, die Gott oder ihre eigene Geschichte mit Gott betreffen. Dazu gehört zunächst der Sabbat, der als Ruhetag nach dem Vorbild der sechs Schöpfungstage auf Anweisung Gottes (1. Mose 2,3) gefeiert wird.

»Denk an den Sabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen, der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den HERRN, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in sechs Tagen hat der HERR den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist erschaffen: Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der HERR den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt.« (2. Mose 20,8–11)

Der Ursprung des Sabbats findet sich gemäß der Zehn Gebote also in der Schöpfung. »Sabbat« heißt wörtlich »Ruhe«. So wie Gott nach sechs Tagen einen Tag Ruhe einlegte, soll auch der Mensch nach sechs Tagen Arbeit ruhen, zum Gedenken an die Schöpfung und zur Ehre des Schöpfers.

Der Sabbat beginnt am Freitagabend mit Sonnenuntergang und währt den ganzen Samstag, ebenfalls bis zum Sonnenuntergang. Am Sabbat gilt ein strenges Arbeitsverbot, es ist sowohl untersagt, sich übermäßig körperlich anzustrengen, als auch in irgendeiner Weise Neues zu kreieren. So ist auch das Feueranzünden streng verboten und damit auch das Betätigen elektrischer Geräte.

Der Sabbat wird von Juden in aller Welt gefeiert, in traditionellen Familien sieht eine Sabbatfeier folgendermaßen aus:

Vor Sabbateingang beginnen am Freitagnachmittag die Vorbereitungen für den Sabbat. Die frommen Juden kaufen gute Speisen, backen besonderes Brot aus Weizenmehl, schmücken die Wohnung, baden und ziehen sich festlich an – der Sabbat soll wie eine Königin empfangen werden.

Die Frau hat bei der häuslichen Sabbatfeier eine fast priesterliche Funktion: Sie zündet die beiden Sabbatkerzen an, um den eintretenden Feiertag zu begrüßen. Dazu spricht sie den »Lichtersegen«: »Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der du uns geheiligt durch deine Gebote und uns befohlen, das Sabbatlicht anzuzünden.«

Nach einem Synagogengottesdienst wird die Feier am Freitagabend daheim fortgesetzt. Der Hausvater spricht einen Friedensgruß (»Schabbat Shalom«) und das »Lob der Frau«, er segnet den Tag und schenkt Wein aus. Danach beginnt die festliche Mahlzeit, bei der das Sabbatbrot ausgeteilt wird.

Am Samstag wird der Sabbat mit einem Synagogengottesdienst, einem guten Mittagessen und viel Ruhe und Frieden fortgesetzt. Der Jude kehrt in sich und verbringt Zeit mit Gott.

Der Ruhetag endet mit der »Hawdala«, »Unterscheidung«: Sie bildet die Schwelle zu den folgenden Werktagen und besteht aus dem Weinsegen, dem Gewürzsegen und dem Lichtsegen. Hawdala ist der schmerzliche Abschied vom Sabbat. Eine Kerze lässt das Licht des Sabbat in die folgende Woche hineinleuchten.

Ein wichtiges Wort über den Sabbat sagte Jesus: »Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat.« (Markus 2,27)

Rosch HaSchana ist das jüdische Neujahr, wörtlich übersetzt das »Haupt des Jahres«. Es ist der erste Tag des Monats Tischri, der eigentlich der siebte Monat ist. Die Jahre im jüdischen Kalender werden ab der Schöpfung gezählt, am Abend des 13. September 2007 begann mit Rosch HaSchana das Jahr 5768.

Der Neujahrstag dauert zwei Tage lang und ist geprägt vom schmetternden oder langgezogenen Ton des »Schofar«, des Widderhorns, das als Zeichen für das kommende Gericht Gottes geblasen wird. Das Fest gilt als »Tag der Musterung aller Menschen«, Gott beurteilt Mensch und Schöpfung. Deshalb wünscht man sich: »LeSchana Towa Tekatewu« – »Zu einem guten Jahr möget ihr eingeschrieben werden (ins Buch des Lebens)!« Mit Rosch HaSchana beginnen zehn Buß- und Umkehrtage, die mit dem Versöhnungstag »Jom Kippur« enden.

Der wichtigste Feiertag im jüdischen Jahr ist der große Versöhnungstag Jom Kippur. Er beschließt die zehn Bußtage am Anfang des Monats Tischri. Vor der Zerstörung des 2. Tempels betrat der Hohepriester einmal im Jahr – an Jom Kippur – das Allerheiligste des Tempels und bat Gott um Vergebung für das Volk Israel. Er brachte ein Sühneopfer dar. In einer feierlichen Zeremonie wurden zu biblischer Zeit die Sünden des Volkes symbolisch einem Bock aufgeladen, der als »Sündenbock« in die Wüste geschickt wurde. Redewendungen, die sich heute im allgemeinen Sprachgebrauch wiederfinden.

An Jom Kippur fasten 73 Prozent der Juden, in Israel steht der Verkehr still und der internationale Flughafen ist geschlossen. Kaum ein Rundfunk- und Fernsehsender ist auf Sendung. Der ganze Tag ist ein Gottesdienst, an dem der Jude Gott um die Vergebung seiner Sünden bittet. Das Gebet »Kol Nidre« spielt eine herausragende Rolle. Es ist das gesungene Flehen um die Freisprechung von nicht eingehaltenen Gelübden.

Jom Kippur ist der höchste und persönliche Feiertag für den Juden. Er wird mit größtem Ernst begangen, viele Beter tragen ihre Sterbegewänder.

Der Versöhnungstag erinnert Christen an den Opfertod Jesu. Wie der Sündenbock hat Christus unsere Sünden auf sich genommen und fortgetragen,eine wichtige Parallele zwischen Altem und Neuen Testament: Gott ist barmherzig und vergibt die Sünden der Menschen, wenn diese bußfertig und zur Umkehr bereit sind.

Das Laubhüttenfest, auf hebräisch Sukkot, beginnt fünf Tage nach Jom Kippur, am 15. Tischri, dem Vollmondtag im September oder Oktober und dauert sieben Tage lang. Es gehört mit Pessach und dem Wochenfest zu den Wallfahrtsfesten, den Festen, die zur Zeit des Tempels mit einer Pilgerfahrt nach Jerusalem und Opfern im Tempel begangen wurden. Sukkot hat seinen Ursprung zu Zeiten der Thora. Die Israeliten wurden aufgerufen, zum Gedenken an den Auszug aus Ägypten sieben Tage in einer Laubhütte zu wohnen.

Nach jüdischer Vorschrift muss die Laubhütte provisorisch sein, unter freiem Himmel stehen und ein Dach aus Zweigen haben, durch die man die Sonne oder nachts die Sterne sieht. Jüdische Familien verbringen während der ganzen Woche möglichst viel Zeit in dieser Hütte, als Erinnerung an die Abhängigkeit des Menschen von Gott, wie sie das Volk Israel in der Wüste eindrücklich erlebt hat.

Der Feststrauß »Lulaw« besteht aus einem Palmzweig, drei Myrthenzweigen, zwei Bachweiden und der Etrog-Frucht. Mit diesem Strauß werden die vier Enden der Erde mit all ihren unterschiedlichen Menschentypen gesegnet. Für Menschen, die völlig gottlos leben, stehen die Bachweiden, die weder gut riechen noch schön aussehen. Die Myrtenzweige stehen für diejenigen, die zwar Gutes tun, aber Gottes Wort nicht kennen. Für diejenigen, die Gottes Wort kennen, aber nicht danach leben, steht der Palmzweig. Die Etrog-Frucht, wunderschön und wohlriechend, steht für diejenigen, die Gottes Wort kennen und auch danach leben.

Der erste und siebte Sukkottag sind Vollfeiertage, dazwischen liegen Halbfeiertage. Das Laubhüttenfest hat als einziges Hauptfest kein christliches Pendant. Die Ursache ist in Sacharja 14 zu finden. Eines Tages werden alle Völker nach Jerusalem kommen, um gemeinsam mit dem jüdischen Volk das Laubhüttenfest zu feiern. Dies wird aber erst nach der Wiederkunft Jesu Christi geschehen. Das Volk, das dann nicht zu diesem Fest erscheinen wird, über dessen Land soll kein Regen mehr fallen.

Chanukka beginnt am Abend des 24. Kislew und dauert acht Tage lang. Es wird auch »Lichterfest« oder »Tempelweihe« genannt und erinnert an die Neuweihe des 2. Tempels im Jahre 165 v. Chr., nachdem einige Juden unter Judas Makkabäus ihn aus der Hand des griechisch-seleukidischen Feldherrn Antiochus Epiphanes zurückerobert hatte. Dieser hatte zuvor alle Juden aus Jerusalem vertrieben und aus dem Tempel ein Haus der Götzenanbetung gemacht. Er opferte Schweine auf dem Altar.

Der Tempelleuchter war gelöscht und alle Ölvorräte geplündert worden. Nur ein Ölkrug, ausreichend für nur einen Tag, war übriggeblieben. Dieses Öl brannte aber wundersamerweise nicht einen, sondern ganze acht Tage, so lange bis wieder neues Öl für den heiligen Leuchter hergestellt worden war.

Mit einem neunarmigen Leuchter erinnert man an dieses Chanukka-Wunder. Acht Tage lang wird jeden Tag ein Licht angezündet, die neunte Kerze ist das Dienerlicht.

Chanukka wird im November oder Dezember gefeiert, liegt also häufig in zeitlicher Nähe zum Weihnachtsfest. In christlicher Umgebung hat es deshalb manche Gemeinsamkeiten wie Postkartengrüße oder Geschenke.

Obwohl die beiden Feste keine direkte Beziehung zueinander haben, steht bei beiden ein Licht im Mittelpunkt – beim Weihnachtsfest Jesus Christus, das »Licht der Welt«.

Das Purimfest erinnert an die Errettung der persischen Juden zur Zeit von Xerxes I., dem König von Persien. Die Jüdin Esther und ihr Onkel Mordechai verhinderten durch ihre Weisheit und ihren Charme die Ausrottung der Juden im persischen Reich durch den antisemitischen Berater des Königs, Haman. Das biblische Buch Esther widmet sich dieser Begebenheit.

Purim ist ein Freudenfest, eine Siegesfeier gegenüber der Gefahr der Vernichtung und wird jährlich am 14. und 15. Adar (Februar oder März) gefeiert, »denn an diesen Tagen hatten sie sich von ihren Feinden befreit, ihr Leid hatte sich in Freude verwandelt und ihre Trauer in Jubel. Am 14. und 15. Tag des Monats sollten sich die Juden zu festlichen Mahlzeiten treffen, sich gegenseitig beschenken und auch die Armen dabei nicht vergessen.« (Esther 9,22) Mordechai selbst hatte das Purimfest ins Leben gerufen.

In neuerer Zeit verkleiden sich an Purim die jüdischen Kinder. Die feierliche Ausgelassenheit an diesen Tagen erinnert an Karneval.

Am 15. Nissan beginnt die siebentägige Passawoche, die an die Befreiung aus der 430 Jahre dauernden Sklaverei in Ägypten durch »Gottes mächtige Hand« erinnert.

Am Tag vor Passa wird in jüdischen Familien ein Hausputz durchgeführt, bei dem jeder Krümel Sauerteig (Chametz) aufgesammelt und rituell verbrannt wird. Während der Passawoche darf nur ungesäuertes Brot gegessen werden, in Erinnerung an die hastige Flucht aus Ägypten, bei der keine Zeit mehr blieb, den Brotteig gären zu lassen.

Am Vorabend, dem »Sederabend« (»Seder« heißt »Ordnung«) sitzt die jüdische Familie an einer festlich gedeckten Tafel und liest aus der Pessach-Haggada eine vierstündige Erzählung über die Flucht aus der Knechtschaft. Unter anderem besteht das Essen an diesem Abend aus ungesäuertem Brot und Wein.

Das hebräische Pessach, den Christen als Passafest wohlbekannt, hat auch im Neuen Testament einen hohen Stellenwert: Am Sederabend nahm Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl ein. Das von Christen gefeierte Abendmahl hat seine Wurzeln im jüdischen Passamahl.

Zur Zeit des ersten und zweiten Tempels wurde zu Passa ein Lamm geschlachtet, wie es im zweiten Buch Mose verlangt wird. Das an die Türpfosten gestrichene Blut eines Lammes verhinderte nämlich bei der zehnten Plage Gottes über die Ägypter, dass der Todesengel auch die Israeliten heimsuchte und symbolisiert so die Opferbereitschaft Gottes.

Im Passafest verschmilzt das Alte Testament mit dem Neuen: Das Blut des Lammes hielt den Tod vom Volk Gottes ab, das Blut Christi, den die Bibel als »Lamm« bezeichnet, hält den Tod von seinen Nachfolgern ab. Mit Jesus wurde an Passa das Lamm geopfert, das ein- für allemal den Tod besiegt hat.

Das Wochenfest – Schawuot – wird sieben Wochen, oder genauer gesagt 50 Tage, nach Passa gefeiert. Es ist das urchristliche Pfingsten, denn so wie Christi Tod und Auferstehung in die Passawoche fielen, ereignete sich 50 Tage später Pfingsten am jüdischen Wochenfest.

Für die Juden ist Schawuot das Fest, an dem die Erstlingsfrüchte Gott dargebracht werden – es ähnelt dem Erntedankfest: Synagogen und Häuser werden an diesem Tag mit Früchten geschmückt, mit Weizen, Gerste, Weintrauben, Feigen, Granatäpfeln, Oliven und Datteln.

Nach rabbinischer Sicht ist Schawuot ein Freudenfest, das an die Übergabe der Bundestafeln am Berg Sinai erinnert. So wie Gott am Sinai das Gesetz mit Feuer in die steinernen Tafeln schrieb, so schrieb er es an Pfingsten durch den Heiligen Geist in die Herzen der ersten Christen.

Tischa be-Aw, der 9. Aw (im Juli oder August) ist für die Juden ein nationaler Volkstrauertag. Immer wieder wurde dieser Tag in der Geschichte der Juden zu einem Tag der schmerzhaften Katastrophen. Die wichtigsten Ereignisse waren die beiden Tempelzerstörungen im Jahre 587 v. Chr. durch den Babylonier Nebukadnezar und 70 n. Chr. durch den Römer Titus. Beide fielen nach der Tradition auf einen 9. Aw.

Nach der Überlieferung fielen weitere Ereignisse auf diesen Tag: Die ungläubigen und kleinmütigen Kundschafter Josuas kehrten aus dem verheißenen Land zurück und verführten das Volk dazu, vor Gott zu murren, dass er sie aus Ägypten befreit hatte. Während des Bar-Kochba-Aufstandes fiel die Festung Betar, auf der sich 8000 Juden verschanzt hatten, in römische Hände. Nachdem sie den Aufstand brutal niedergeschlagen hatten gaben die Römer dem Heiligen Land den Namen »Palästina« und benannten Jerusalem um in »Aelia Capitolina«.

In neuerer Zeit geschahen folgende Unglücksfälle für das jüdische Volk an einem 9. Aw: 1492 lief für die spanischen Juden die Frist ab, nach der sie sich entweder für den Übertritt zum Katholizismus oder für das Verlassen Spaniens entscheiden mussten. 1942 wurden die polnischen Juden durch die Nationalsozialisten in Ghettos eingesperrt und im weiteren Verlauf in KZs ermordet.

An Tischa be-Aw gelten alle Trauergebote. Der Jude darf nicht essen, trinken, arbeiten, nicht baden, sich die Haare schneiden, sich rasieren oder salben. Selbst das Thorastudium ist untersagt, denn es bereitet Freude. Juden sitzen auf dem Fußboden und trauern. An der Klagemauer in Jerusalem wird am 9. Aw getrauert, geweint, gebetet und geklagt.

Der Lebensweg eines Juden ist geprägt von vier wichtigen Festen. Sie symbolisieren, dass das ganze Leben eines Juden Gottesdienst sein sollte.

Seit den Zeiten Abrahams ist die Beschneidung aller männlichen Israeliten das unabdingbare Zeichen für den Bund Gottes mit seinem Volk. Ein jüdischer Knabe wird normalerweise an seinem achten Lebenstag beschnitten. (1. Mose 17,10–13)

Die Beschneidung wird zu Hause, im Krankenhaus oder in der Synagoge durchgeführt. Dabei entfernt der Beschneider (»Mohel«) mit einem scharfen Messer die Vorhaut des Gliedes, legt die Eichel völlig frei und saugt die Wunde ab. Danach stimmt er den Lobpreis Gottes an und der Vater dankt, dass der Neugeborene in den Bund Abrahams aufgenommen wurde.

Mädchen werden nicht beschnitten. Dieser grausame Brauch hätte keinerlei Rechtfertigung in der Bibel. Das Beschneiden der männlichen Neugeborenen hat jedoch auch hygienische Vorteile und der Zeitpunkt kurz nach der Geburt ist medizinisch betrachtet ideal. Die Beschneidung während der Pubertät, wie sie z. B. im Islam praktiziert wird, ist mit sehr viel größeren Gefahren verbunden.

Bei der Beschneidung erhält das Kind seinen Namen. Oft wird das verwendete Leintuch im aschkenasischen Kulturkreis mit dem Namen, dem Geburtsdatum und einem Segensspruch bestickt und wird als Thorawimpel (Mappa) aufbewahrt.

Jesus Christus (Jeschua HaMaschiach) war ein beschnittener Jude und auch die Mitglieder der judenchristlichen Urgemeinde ließen sich beschneiden. Nach Apostelgeschichte 15 wurden die aus nichtjüdischen Völkern stammenden Heiden nicht zur Beschneidung verpflichtet. Hier wurde die Taufe das Zeichen der Aufnahme in den neuen Bund Gottes mit allen Völkern.

Ein jüdischer Knabe wird im Alter von dreizehn Jahren religionsmündig, er wird ein »Sohn der Pflicht« (»Bar Mizwa«) und ist von nun an verpflichtet, alle Gebote der Thora einzuhalten.

Am Sabbat nach seinem Geburtstag darf er zum ersten Mal im Synagogengottesdienst aus der Thora lesen. Beim Morgengebet trägt er von nun an die Gebetsriemen und er zählt bei der Mindestzahl von zehn männlichen Gottesdienstbesuchern mit.

Mädchen werden schon mit zwölf Jahren religionsmündig, oft gibt es dabei eine Bat-Mizwa-Feier (»Tochter der Pflicht«) in der Synagoge.

Das vielleicht wichtigste Fest im Leben eines Juden ist seine Hochzeit. Die Ehe ist eine selbstverständliche Pflicht, die als Symbol für den Fortbestand und die Zukunft des Volkes Israel gilt. Die Hochzeit ist ein großes Ereignis für die ganze Gemeinde.

Die Trauung wird unter einem kleinen Baldachin durchgeführt, der von vier Stangen getragen wird. Dieser Trauhimmel (»Chuppa«) ist das Symbol für das von nun an gemeinsame Heim. Das Brautpaar trinkt Wein und ein Segen wird gesprochen. Der Bräutigam erklärt feierlich vor mindestens zwei Zeugen: »Siehe, du bist mir angetraut durch diesen Ring nach dem Gesetz Moses und Israels.« Dabei steckt er der Braut einen Ring an den Zeigefinger der rechten Hand. Der Ehevertrag wird vorgelesen. Darin verspricht der Mann seiner Frau, sie zu ehren und für sie zu sorgen.

Stirbt ein Jude, bereitet er sich wenn möglich darauf vor, indem er seine Angelegenheiten in Ordnung bringt, seine Sünden bekennt und seine Kinder segnet. Beim Eintreten des Todes soll er vor den Anwesenden seinen Glauben an die Einzigkeit Gottes bekennen.

Tritt der Tod ein, reißen die Anwesenden als Zeichen der Trauer ein Kleidungsstück ein. Der Tote wird in sein schlichtes, leinenes Totenhemd gekleidet, das ihm seine Braut zur Hochzeit geschenkt hat und das er immer am Neujahrstag, an Jom Kippur und am Sederabend des Passafestes getragen hat. Dieses Totenkleid, der Verzicht auf Blumenschmuck und auf prunkvolle Gräber zeigen, dass im Tode alle gleich sind. Für die Angehörigen folgt eine Trauerzeit von sieben Tagen, bei der sie auf dem Boden sitzen, nicht arbeiten und aus Hiob oder Jeremia lesen. Die zweite Phase der Trauerzeit dauert bis zum 30. Tag. Nach einem Jahr wird der Grabstein gesetzt.

Statt das Grab mit Blumen zu schmücken, legen Juden als Gedächtnis einen Stein auf des Grab.

Unter der jüdischen Bevölkerung Israels findet man heute eine Vielzahl verschiedener Positionen zur jüdischen Tradition und zur Beachtung religiöser Sitten und Gebräuche. Innerhalb des Spektrums von ultra-orthodoxen bis hin zu säkularen Israelis kommt es zu ganz unterschiedlichen Lebensstilen und Formen religiöser Praxis. Während sich nur 20 Prozent der Bevölkerung streng an alle religiösen Vorschriften halten, folgt die Mehrheit der Israelis einer Kombination jüdischer Gebräuche in Übereinstimmung mit jeweils ganz persönlichen Vorlieben und ethnischen oder familiären Traditionen.

Dieses Spektrum von Glaubenshaltungen und religiösen Gebräuchen reflektieren auch jüdische Ritualgegenstände – einige dieser Utensilien finden sich selbst in Haushalten, die die religiösen Gesetze weitgehend nicht beachten, andere wiederum gibt es nur bei streng religiösen Familien. Für einige sind derartige Gegenstände unverzichtbare Objekte des täglichen Rituals, während sie andere wegen ihrer kunsthandwerklichen Schönheit oder historischen Bedeutung bewundern.

Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Verbots biblischer Darstellungen hat das Judentum einen Reichtum an rituellen Gegenständen entwickelt, mit denen Synagoge und Haus gleichermaßen geschmückt werden.

Schönheit wurde von den Rabbinern der Frühzeit, die die jüdischen Riten und Gebräuche sowie die Ritualgegenstände formal bestimmten, hochgepriesen; in einem solchen Kontext (dem Laubhüttenfest) ist das Trachten nach Schönheit z.B. geradezu Teil des biblischen Gebots.

Rituelle Gegenstände können aus Lehm, Stein, Bronze, Zinn, Kupfer, Porzellan, Silber und Gold, aber auch aus Holz, Leinen, Pergament oder anderen Materialien gefertigt sein. Um sie von Götzenbildern abzusetzen und zu unterscheiden, wird dabei jegliche Darstellung von Menschen vermieden.

Die im folgenden beschriebenen Objekte findet man in Synagogen und privaten Haushalten. Sie werden auch dann regelmäßig benutzt, wenn es sich um alte Familienerbstücke handelt.

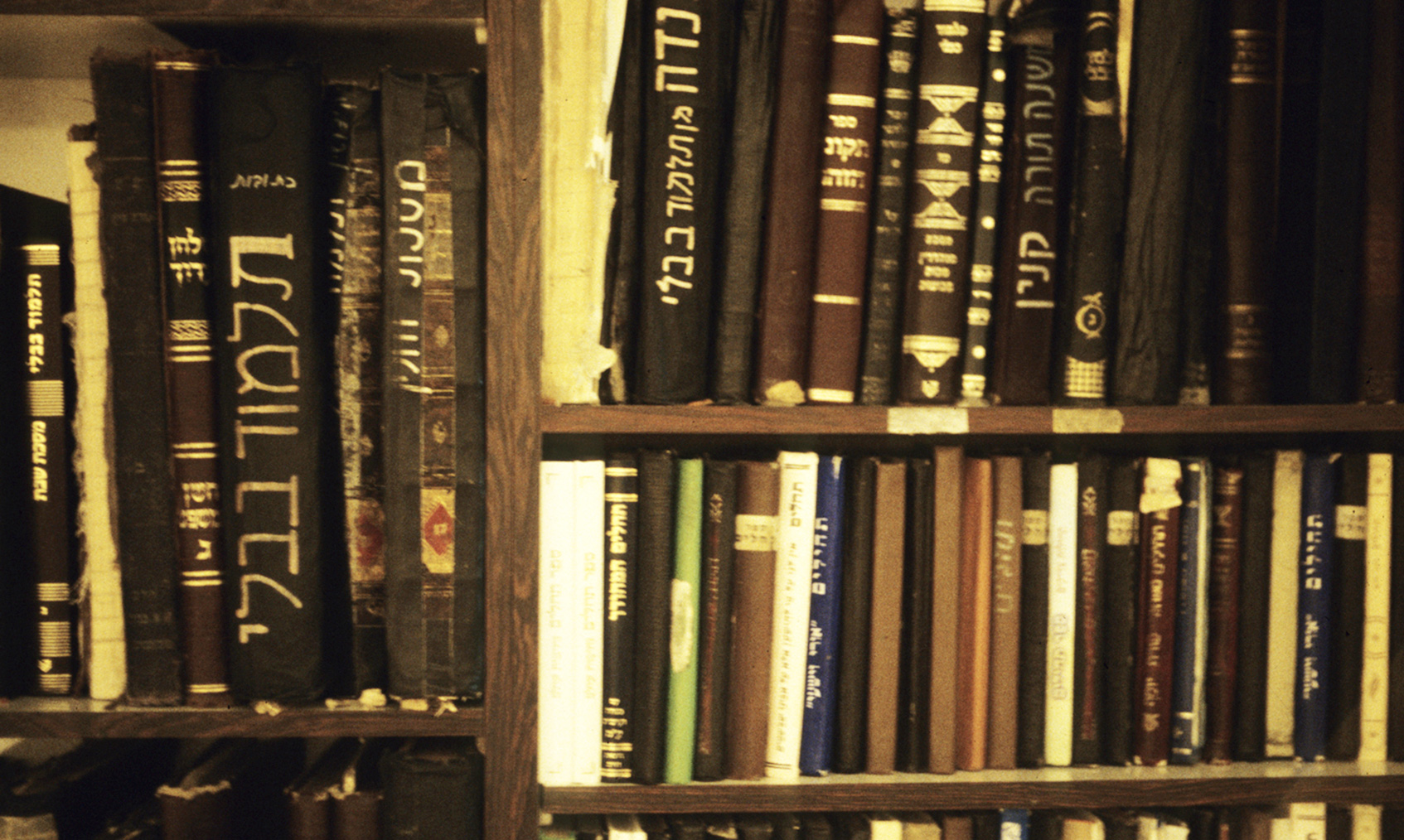

Jüdische Ritualgegenstände werden oft verwendet und nutzen sich daher im Laufe der Zeit ab. Schriften auf Pergament verblassen und blättern ab; das Leder der Tefillin wird spröde und reißt. Die Schaufäden am Tallit fransen aus, und Bücher, insbesondere die in der Synagoge benutzten, verlieren Seiten. Alle diese Gegenstände sind ehrwürdig und bedürfen daher einer besonderen Behandlung, wenn sie nicht mehr in Gebrauch sind. Zusammen mit allem, was den Gottesnamen trägt, werden sie in einer eigens dafür eingerichteten Räumlichkeit oder einem Behältnis namens Geniza (Archiv) aufbewahrt. Wenn in der Geniza kein Platz mehr ist, wird ihr Inhalt rituell bestattet.

Zweimal wird es Juden in der Bibel auferlegt, die Worte Gottes auf die Pfosten ihres Hauses und an ihre Tore zu schreiben (5. Mose 6, 9 und 11, 20). Das hebräische Wort für Türpfosten, Mesusa, wurde zur Bezeichnung des Gegenstandes selbst herangezogen. Es handelt sich um ein rechteckiges Stück Pergament, dessen Inschrift die entsprechenden biblischen Textstellen enthält (5. Mose 6, 4–9 und 11, 13–21). Auf der Rückseite des Pergaments steht ein einziges Wort – Shaddai, einer der Gottesnamen und Akronym für Shomer dlatot Yisrael - »Hüter der Tore Israels«. Das Pergament ist fest mit der Schrift nach innen zusammengerollt und wird schräg in den rechten Türpfosten aller Räume, das Badezimmer ausgenommen, eingelassen.

Um die kleine Pergamentrolle zu schützen, wird sie in eine in den Türpfosten geschnittene Fuge gesteckt, die anschließend mit Glas bedeckt wird, oder in ein Gehäuse geschoben, das aus einfachem Plastik sein kann, obwohl künstlerische Formen und Materialien häufig verwendet werden. Beispiele derartiger Fugen in Türpfosten findet man in alten jüdischen Wohnvierteln Israels wie den Altstädten von Jerusalem und Hebron. Es ist bekannt, dass Juden in der Vergangenheit Mesusot auch als Anhänger getragen haben. Der früheste Beleg einer Mesusa ist ein Pergamentfund aus Qumran, wo im ersten Jahrhundert v.Chr. eine jüdische Sekte lebte.

Heute findet man in Israel Mesusot an den meisten Türpfosten. Unter Juden, die die religiösen Gebote beachten, haben sich verschiedene Ansichten über die schützende Wirkung der Mesusot entwickelt. Einige Menschen berühren die Mesusa, wenn sie durch eine Tür oder ein Tor gehen, und küssen dann ihre Finger. Mesusot werden zweimal jährlich auf Abnutzung und Verschleiß geprüft. Viele Juden kontrollieren ihre Mesusot oder wechseln sie aus, wenn sie persönlich oder ihre Gemeinde Leid und Kummer erfahren.

Der Sabbat (Samstag) ist Israels offizieller Ruhetag, auch wenn er von jeder Familie in unterschiedlichem Maße beachtet wird. Streng praktizierende Juden befolgen am Sabbat eine Vielfalt religiöser Vorschriften und Rituale, die mit der besonderen Heiligkeit dieses Tages zusammenhängen und für die es eine ganze Reihe zeremonieller Objekte gibt.

In vielen Haushalten wird der Ruhetag kurz vor Sonnenuntergang am Freitagabend begrüßt, indem die Frau die Kerzen im Haus anzündet – zwei oder mehr Kerzen auf Kerzenleuchtern oder einem Kandelaber, die in einigen Fällen reich verziert und oft von hohem Wert sind. Sie stehen in Sichtweite des Tisches, auf dem das Sabbatmahl angerichtet ist. Dem Abendessen am Sabbat geht der Kiddush (der traditionelle Segensspruch über den Wein) voran, bei dem Kelche mit oder ohne passendem Teller benutzt werden. Derartige Kiddushbecher sind wertvolle Geschenke und Erbstücke; oft wird der Name des Empfängers und der Anlass, zu dem der Kelch überreicht wurde, in den Becher eingraviert.

Die Mahlzeit selbst wird mit zwei Sabbatbroten (Challah, pl. Challot) geheiligt, die während der Rezitation des Kiddush bedeckt werden. Dazu werden Challah-Deckchen mit reichen Stickereien verwendet. Das Messer, mit dem die Challah geschnitten wird, hat einen Schaft mit eingravierten Inschriften wie »Dem heiligen Sabbat vorbehalten«.

Am Ende des Sabbat werden für die Havdala (hebr. für »Teilung«, eine kurze Zeremonie, die das Ende des Sabbat und den Beginn der neuen Woche markiert) drei zeremonielle Utensilien benutzt: eine vielfach gewickelte Kerze, ein Gewürzbehälter und ein Kelch. Der Kidduschbecher kann hierbei verwendet werden, doch viele Haushalte besitzen eine besondere Garnitur für die Havdala mit Gewürzbehälter in Form von kleinen Türmen, die sogar mit beweglichen Kronen oder aufklappbaren Türchen versehen sind. Die Gegenstände für Kiddusch und Havdala sind oft aus Silber und Gold.

Jüdische Feste mit ihren Ritualen, ihren besonderen Speisen und festlichen Familienzusammenkünften werden in ganz Israel gefeiert. In Familien, in denen die religiösen Vorschriften strenger beachtet werden, gehören zu diesen Festtagen umfangreiche Bräuche. Doch einige Festtagsbräuche werden auch von denjenigen befolgt, die die religiösen Gebote ansonsten wenig beachten. Bestimmte Utensilien für die Feiertage sind daher weit verbreitet und finden sich selbst in säkularisierten Haushalten.

Der grundlegendste zeremonielle Gegenstand, der für Festtage benutzt wird, ist der Chanukkaleuchter (Chanukkia, Mehrzahl: Chanukkiot), ein gerader Kandelaber mit neun Kerzenhaltern für Wachskerzen oder mit kleinen Bechern für Olivenöl. Acht Kerzenhalter werden für die religiöse Zeremonie selbst benötigt; der neunte ist von den anderen abgesetzt oder erhöht und trägt das Licht, mit dem die anderen acht Lichter angezündet werden. Chanukkiot werden aus nichtbrennbaren Materialien hergestellt, aus wertvollen Metallen, aus Kupfer oder aus behandeltem Holz. Unmittelbar vor dem Fest basteln Schulkinder oft derartige Chanukkiot.

Beim Pessach-Seder (die zeremonielle Nacherzählung des Exodus) findet ein großer Teller Verwendung. In seiner reichen, komplexen Ausführung hat der Sederteller – aus Porzellan oder Silber – verschiedene Mulden für die Speisen der rituellen Mahlzeit, die jeweils einen Aspekt der Gefangenschaft und Befreiung der Israeliten symbolisieren. Einige Sederteller sind dreilagig, um Platz für die drei Mazzot zu schaffen (sing. Mazza – flaches ungesäuertes Brot zur Erinnerung an das Brot, das von den Israeliten während des Auszugs aus Ägypten ohne Sauerteig gebacken wurde). Jede Matza ist eingewickelt und wird abwechselnd während des Seder enthüllt oder bedeckt; zu diesem Zwecke werden verschiedene bestickte Deckchen und Taschen benutzt.

Kurz vor Sukkot (Laubhüttenfest) erwerben die Familien eine Garnitur der »vier Arten« – einen Palmenzweig, Myrtenzweige, Bachweidenzweige und eine Zitrusfrucht (Etrog) –, die während des siebentägigen Festes in rituellen Dankgebeten als Feststrauß Verwendung finden. Die makelloses Schönheit und Vollkommenheit dieser Zweige und der Frucht sind Teil der Beachtung des »Vier-Arten-Gebotes«. Dies gilt insbesondere für den Etrog, eine Zitrusfrucht, die unter genau festgelegten Bedingungen angebaut, geerntet und verkauft wird. Es hat sich eine umfangreiche Literatur über die erforderlichen Eigenschaften dieser vier Arten entwickelt; der Kauf wirklich fehlerloser Exemplare kann sehr teuer sein. Für den Etrog gibt es besondere Behälter, die allein funktional gestaltet, oft aber auch mit reichen Verzierungen versehen sind; die Zweige werden in praktischen Taschen aufbewahrt.

Die Sukka (Laubhütte, Mehrzahl: Sukkot) gehört zu den wichtigsten Zeremonialobjekten. Es handelt sich gewissermaßen um ein »rituelles« Haus, in dem die Familie ihre Mahlzeiten einnimmt, und Männer und Kinder während des einwöchigen Festes auch schlafen können. Die Laubhütte hat Wände aus Holz oder Leintuch, ihr Dach besteht aus Holzlatten, die mit Zweigen und Palmwedeln bedeckt werden. Der Innenraum der Sukka ist reich geschmückt. Beliebtes Dekorationsmaterial sind Illustrationen biblischer Figuren, die die Familie gewissermaßen in die Laubhütte »einlädt«. Wiederverwendbare Laubhütten, oft sogar mit Dachstroh geliefert, sind heute weitverbreitet.

Für diejenigen, die religiöse Vorschriften streng beachten, sind religiöse Rituale Teil des täglichen Lebens. Zu ihrer Durchführung werden persönliche Ritualgegenstände benötigt, wobei Männer andere verwenden als Frauen. Da jedoch das individuelle religiöse Ritual im Wesentlichen Männern auferlegt ist, benutzen hauptsächlich sie diese Gegenstände.

Die Kippa, ein Käppchen zur Kopfbedeckung, ist das äußere Zeichen eines orthodoxen Juden. Die Kippa ist nicht sakral und kann mit Stickereien, religiösen Motiven und (im Falle von Kindern) auch mit dem eingestickten Namen des Trägers verziert sein. Von säkularisierten Männern wird sie in der Regel nur während religiöser Zeremonien getragen.

Männer tragen zwei Arten von Kleidungsstücken mit langen Fransen, den Schaufäden (Zizith). Das bekanntere ist der Tallit (Mehrzahl: Tallitot) oder der Gebetsmantel bzw. Gebetsschal – ein großes, rechteckiges Tuch mit Schaufäden an den vier Ecken, wie es in 4. Mose 15, 38–41 geboten wird. Tallitot sind meistens weiß und werden aus Wolle, Baumwolle oder Seide gewebt. Viele sind an den äußeren Querrändern gestreift – meistens in Schwarz, einige in Blau. Die Schaufäden werden jeweils aus vier gewöhnlichen Wollfäden hergestellt, die in einer vorgeschriebenen Weise miteinander verknüpft sind. Die Ecken der Tallitot können ein Ornament tragen. An der oberen Kante des Schals, wo silberne Fäden und/oder ein silbernes Band einen »Kragen« bilden, ist oft der Segensspruch eingestickt, der beim Anlegen des Tallit gesprochen wird. Der Tallit wird über die Schultern gelegt oder bedeckt wie ein Tuch den Kopf.

Die Tefillin, die Gebetsriemen mit würfelförmigen ledernen Kapseln werden zum Gebet angelegt und enthalten Texte aus der Thora.

In einigen Gemeinden tragen unverheiratete Männer keine Tallitot; in anderen werden sie auch von Teenagern und sogar jüngeren Knaben getragen. Der Gebetsschal an sich hat keine eigentliche Bedeutung, doch die Schaufäden gelten als sakral. Während der Rezitation des Shema Yisrael (die Worte »Höre Israel, der HERR, unser Gott, der HERR ist Einer«, eine zweimal täglich erfolgende Rezitation der Erklärung der Einheit Gottes) im Morgengottesdienst ergreifen die Betenden die vier Eckfäden und küssen sie, wenn das Wort Zizith fällt. Es ist Tradition, einen verstorbenen Mann in seinem Tallit zu bestatten, von dem die Schaufäden entfernt wurden.

Die zweite Art der Kleidungsstücke mit Schaufäden ist der Tallit katan (»kleiner Tallit«), der von erwachsenen Männern und Jungen ab drei oder vier Jahren getragen wird. Zweck dieses ärmellosen Untergewandes ist es, das Gebot der Schaufäden zu allen Stunden des Wachseins zu beachten.

Die Bibel (5. Mose 6,4–9 und 11,13–21) fordert Männer auf, die Worte Gottes an Stirn und Arm zu binden. Dieses Gebot wird wörtlich befolgt, indem man die Tefillin, die Gebietsriemen, anlegt. Es handelt sich um ein Paar quadratischer bzw. würfelförmiger, schwarzgefärbter Lederkapseln, die auf einer etwas größeren Unterlage ruhen. In den Kapseln befindet sich ein Pergament mit den relevanten biblischen Versen. Diese Würfel werden mit schwarzen Lederriemen an Arm und Stirn gebunden. Männer beginnen mit dem Anlegen der Tefillin im Alter von dreizehn Jahren. Tefillin werden, mit einigen Ausnahmen, während des Morgengebetes an Wochentagen angelegt. Sie werden mit dem größten Respekt behandelt, dürfen nicht auf die Erde fallen oder an einen unreinen Ort mitgenommen werden.

Josephus Flavius (Geschichtsschreiber um die Zeitenwende) berichtet von Tefillin tragenden Juden, und Fragmente von Tefillin wurden tatsächlich in Höhlen am Toten Meer gefunden. Das hebräische Wort Tefillin wird oft irrtümlich als Phylakterien übersetzt, ein griechisches Wort für »Amulett«, das auch im Neuen Testament (Matthäus 23,5) erwähnt wird. Juden betrachten die Tefillin jedoch nicht als Amulett.

Die Ritualgegenstände der Frauen sind mit der Hochzeit verknüpft. Hochzeiten finden unter einer Chuppa statt, einem an Stangen befestigten Baldachin, der in der Regel unter freiem Himmel von Freunden der Braut und des Bräutigams getragen wird. Das Brautpaar selbst wird oft als »die Chuppa« bezeichnet. Der Ehevertrag, die Ketuba Ketuba (Mehrzahl: Ketubot), setzt die Pflichten des Ehemannes gegenüber seiner Frau in finanziellen und anderen Bereichen ihres Lebens fest. Die Ketuba wird kurz vor der Eheschließung vor Zeugen aufgesetzt und unterschrieben. Sie wird von der Ehefrau aufbewahrt. Auch wenn Ketubot recht prosaisch sein mögen, werden sie doch in alter Tradition auf verschiedene Art und Weise und oft sehr reich verziert. Seit Jahrhunderten tragen Ketubot aus Pergament jüdische Symbole in leuchtenden Farben als Ornamente.

Das Spektrum der Synagogen reicht von einfachen Gebäuden oder einzelnen Räumen (in Israel werden oft Luftschutzbunker benutzt) bis hin zu palastartigen Hallen. Der wesentliche Kultgegenstand in der Synagoge ist der Thoraschrein, der die Form eines einfachen hölzernen Schrankes haben oder ein reich verziertes Kabinett sein kann. Thoraschreine stehen oft auf einem erhöhten Platz in der Synagoge, sodass man über einige Stufen zu ihnen hinauf schreitet. Auch sind sie bisweilen mit Darstellungen der Zehn Gebote verziert.

Der Thoraschrein steht an der nach Jerusalem ausgerichteten Synagogenwand oder ist in diese eingelassen. Er hat einen bestickten oder andersartig verzierten Vorhang, der meist aus schwerem Samt ist. Manche Thoraschreine haben dekorierte Holztüren. Eine Synagoge kann verschiedene Vorhänge für den Thoraschrein besitzen: gewöhnliche für Wochentage, verzierte für den Sabbat und die Festtage oder weiße Vorhänge für die hohen Feiertage.

Der wichtigste rituelle Gegenstand ist die Thorarolle, der Pentateuch. Die Thorarolle wird stets im Thoraschrein zur öffentlichen Lesung aufbewahrt. Die Rolle, die aus großen, zusammengenähten Pergamentbögen besteht, kann eine Höhe von bis zu 80 Zentimetern erreichen. Sie ist um zwei hölzerne Stäbe gewickelt, an denen sie hochgehoben und gehalten wird.

Nach aschkenasischer (europäischer) Sitte stecken die feingearbeiteten Handgriffe dieser Stäbe in Kronen oder Endstücken aus wertvollen Metallen. Die Thora wird mit einem einfachen oder bestickten Schal zusammengebunden, der nur für die öffentliche Lesung entfernt wird. Sie wird zum Schutz in einen oft reich bestickten Mantel gesteckt. Ein Brustschild, das in Anlehnung an das Brustschild des Hohenpriesters gefertigt ist, hängt von den Handgriffen der Rollenstäbe herab über den Thoramantel. In orientalischen (»sephardischen«) Gemeinden wird die Thorarolle in einem zylinderförmigen, feinverzierten Behälter aufbewahrt, oft auch in einen Schal gewickelt. Die meisten Behälter bestehen aus Holz, doch es gibt durchaus auch Modelle aus Silber und Gold.

Der Thorarolle begegnet man mit größtem Respekt und großer Hochachtung, sie wird aber natürlich nicht angebetet. Wie die Tefillin darf sie nicht auf den Boden fallen oder an einen unreinen Platz gebracht werden. Das Pergament einer Thorarolle wird nur berührt, wenn es unbedingt notwendig ist. Der Leser hält vielmehr ein hölzernes oder silbernes Zeigestöckchen mit einer kleinen Hand und einem ausgestreckten Finger am Ende, mit dem er beim Lesen über die Zeilen streicht.

Synagogen können auch weitere Schriftrollen besitzen. In der Regel handelt es sich um die Rolle des Hohenlieds sowie die Rollen der Bücher Ruth, Salomo und Esther, die jeweils zu Pessach, Shavuot, Sukkot und Purim öffentlich verlesen werden. Einige Synagogen besitzen einen separaten Schrein für die Rollen der biblischen Bücher, aus denen die Haftarot, zusätzliche öffentliche Lesungen am Shabbat und den Festtagen, gelesen werden. Die Schriftrolle, die neben der Thora am häufigsten angetroffen wird, ist die Esther-Rolle, die die Geschichte von Purim erzählt. Da die Rolle nicht den Gottesnamen enthält, ist sie weniger sakral als andere Rollen. Auch erfordert ihre Abschrift weniger strenge Auflagen als die der anderen Rollen. Viele Haushalte besitzen daher ein Exemplar der Esther-Rolle. Sie wird in einem Behälter aus Holz, Silber, versilberten Metallen oder anderen Materialien aufbewahrt.

Eine dekorative Leuchte, Symbol für das »Ewige Licht« im Jerusalemer Tempel, ist vor dem Thoraschrein plaziert. Synagogen können auch auf dieses Licht verzichten, und tatsächlich fehlt es in vielen israelischen Synagogen.

Zu den weiteren Gegenständen in der Synagoge gehört der Schofar (Mehrzahl: Schofarot), ein Widderhorn, das zum Abschluss der Morgengottesdienste während des Monats vor dem Neujahrsfest (Rosch Haschana), an Rosch Haschana selbst und am Versöhnungstag (Jom Kippur) geblasen wird. Schofarot sind normalerweise unverziert, können jedoch Eingravierungen erhalten, wenn dabei das Mundstück unverändert bleibt.

Die Wände einer Synagoge sind mit verschiedenen Gegenständen versehen. Einer ist der Shiviti, eine geschmückte Abschrift von Psalm 16, 8 - »Ich habe den HERRN allezeit vor Augen« (hebr. shiviti) - in einem Ornamentrahmen. Andere Gegenstände an den Wänden sind synagogale Mitteilungen und ein Zeichen, das die Richtung nach Jerusalem zeigt.

Viele Synagogen sind mit einem reich geschnitzten und verzierten erhöhten Armstuhl ausgestattet, der während des Beschneidungsrituals, das an Säuglingsknaben am achten Lebenstag ausgeübt wird, verwendet wird, aber unbesetzt bleibt. Dieser Stuhl wird nach Maleachi 3,1 als »Stuhl Elias« bezeichnet. Hier wird der Prophet Elia als »Engel des Bundes« bezeichnet – in Hebräisch »brit«, ein Wort, das auch »Beschneidung« bedeutet.